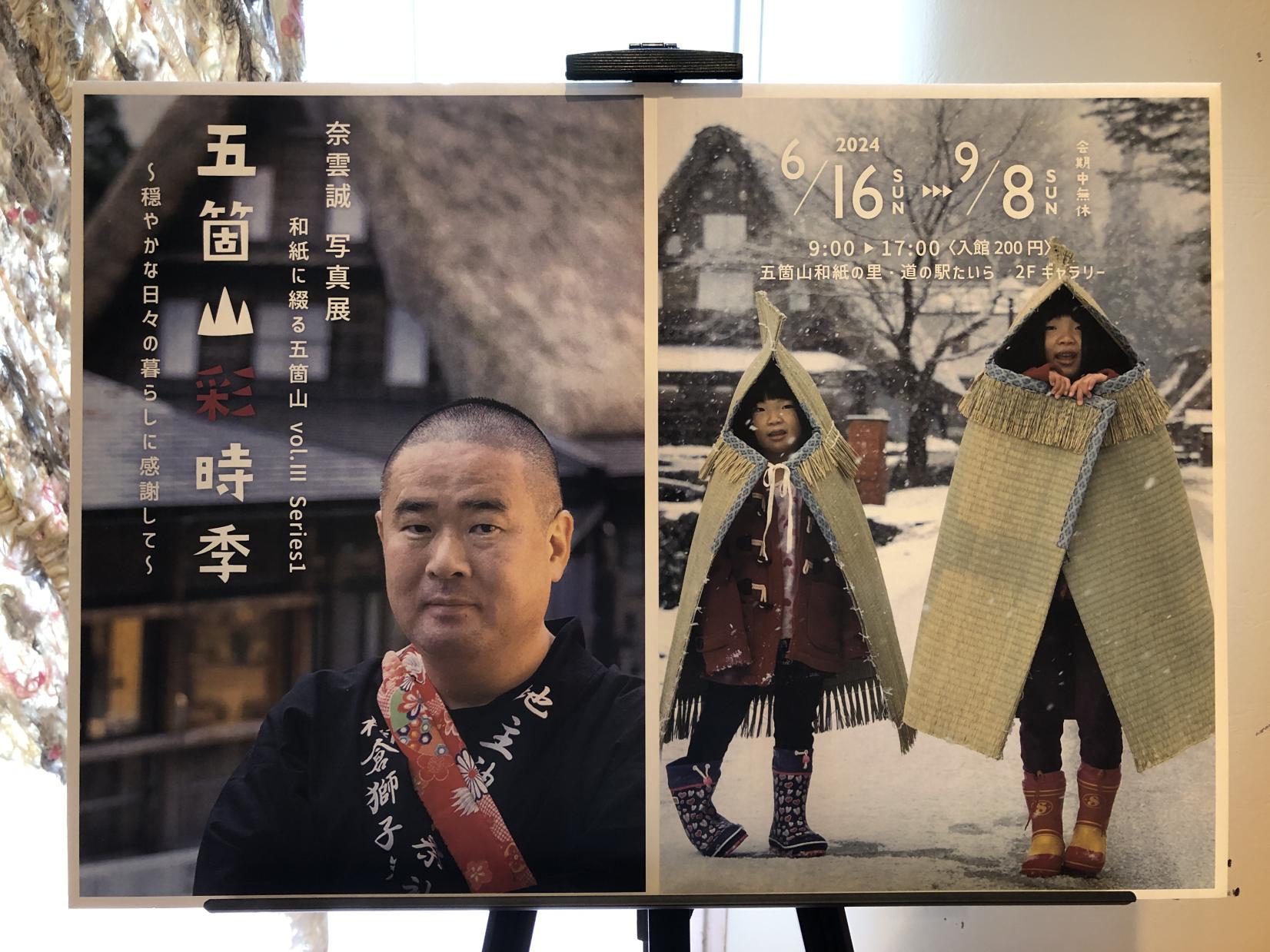

五箇山に魅せられた写真家が綴る写真展「五箇山彩時季」の魅力に迫る!

五箇山和紙の里(道の駅たいら)にて、写真家・奈雲誠(なぐもまこと)氏の個展「五箇山彩時季(さいじき)~穏やかな日々の暮らしに感謝して」が絶賛開催中です。

(2024年6月16日~9月8日/会期中無休)

奈雲氏は東京在住のアマチュアカメラマンで、日本写真協会員でもあります。

特筆すべきは、奈雲氏は五箇山にすっかり魅了され、通算で200回以上来訪されているという点と、そのお目当てはもちろん写真を撮ることなのですが、奈雲氏はそのために五箇山のあらゆることに自ら関わっていき、五箇山中に人間関係を構築しているという点です。

例えば、私の住む五箇山の世界遺産・相倉(あいのくら)集落に関してだけ言っても、春祭り、田植え、稲刈り、屋根雪下ろしに参加し、果てはその行為自体が「ユネスコ世界無形文化遺産」にも登録されている茅葺(かやぶ)き家屋材収穫作業「茅刈り」にまで参加されています。

それら一つ一つの気持ちの入った行動が、五箇山中に広く深いネットワークを生み、そして「彼にしか撮れない一枚」に繋がっていくのです。

今回は、五箇山に魅せられた写真家が切り取る五箇山暮らしの写真展「五箇山彩時季」の魅力に迫ります!

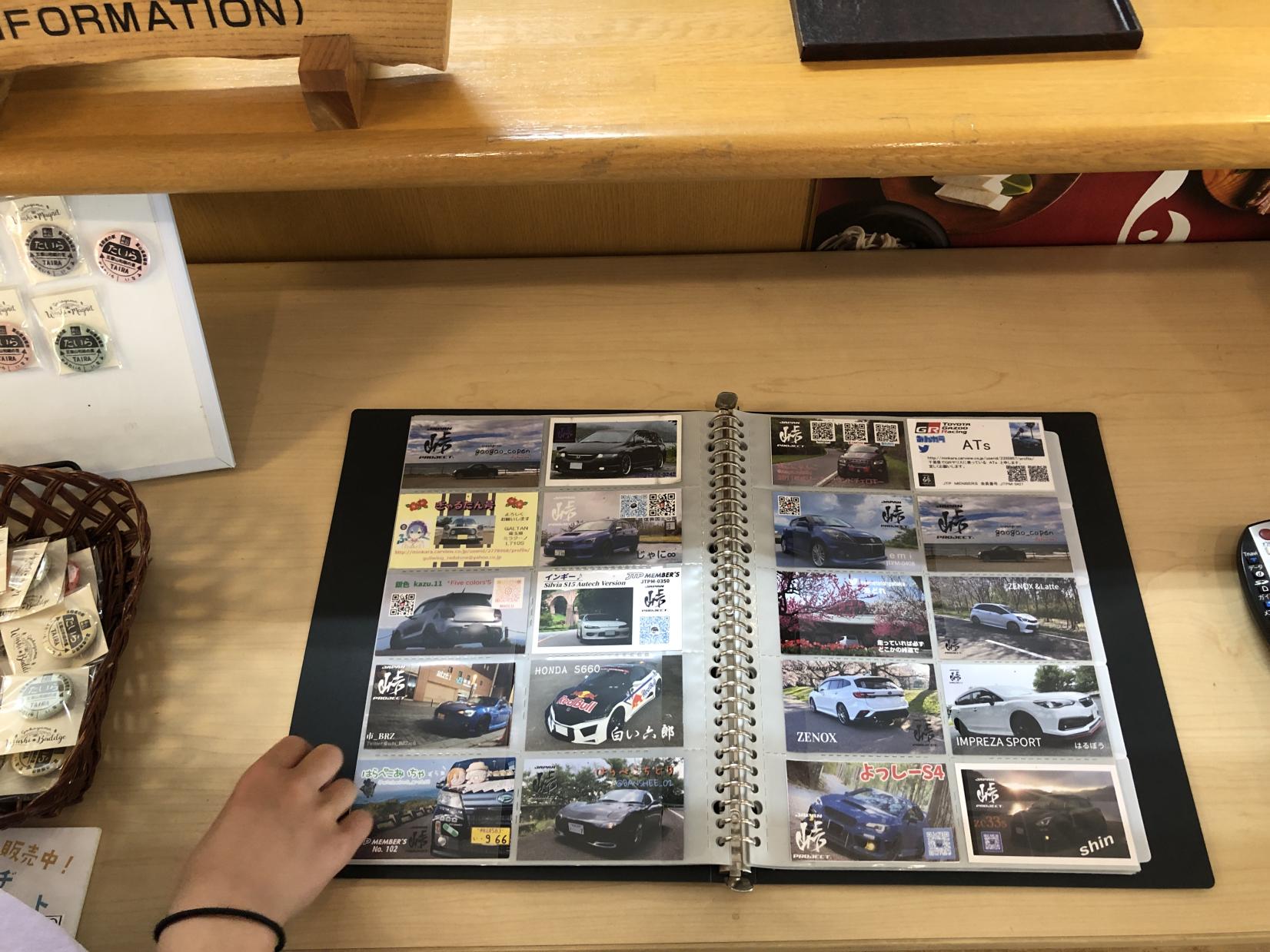

開催場所は道の駅たいら「五箇山和紙の里」

写真展は、道の駅たいら「五箇山和紙の里」内で開催されています。店内に入ると、辺り一面ずらりと五箇山和紙の商品が並ぶ光景が!

和紙と聞くと、「大人仕様」というイメージを持たれる方が多いと思いますが、ワタクシあいのくまの子供たちは店内の商品コーナーに一目散に駆け出していきました。

店内には老若男女に幅広く支持されるであろう豊富な品揃えと、「伝統工芸」というイメージからはギャップを感じるようなお洒落な日用品やインテリアが整然と並ぶ、ワクワクと感嘆の声が抑えられない空間が広がっています。

Column

移住者が生み出した五箇山ブランド『FIVE』

美大生時代に五箇山に魅了され移住してきたという山口県出身の石本泉氏が、従来の和紙の概念にとらわれることなく、五箇山和紙に秘められた可能性を探求した結果に誕生したブランド『FIVE』。国内外問わず多くの来訪者を魅了しています。

FIVE(ONLINE STORE)写真展会場「五箇山和紙の里」の二階ギャラリーへ!

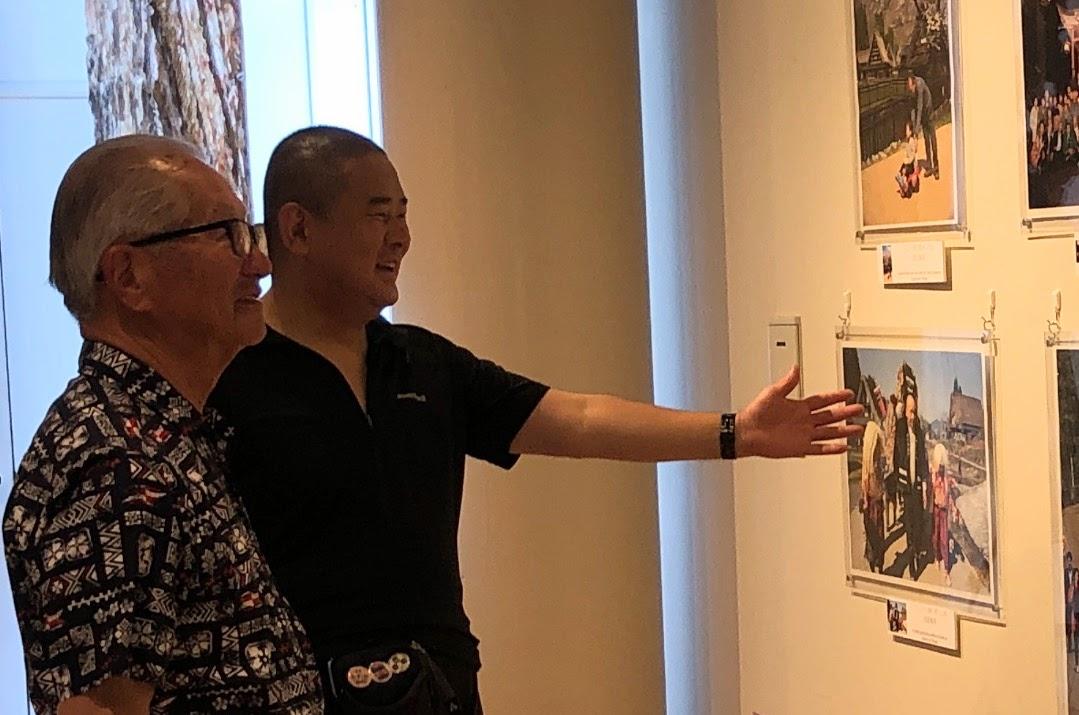

写真展は2階ギャラリーで開催されています。案内看板を通り2階へ上がっていくと・・・開催初日ということもあり、奈雲誠さんご本人が出迎えて下さいました。

そして会場内には、温かく、厳しく、力強く、でも優しい写真の数々。五箇山の建物や自然を写しただけのものは一つもなく、五箇山で営まれている生活の様子そのものを一つの風景として切り取られています。しかもこれらの作品はなんと、すべて五箇山和紙にプリントしてあるのです。一般的な写真展と違う、「五箇山らしさ」を細部まで徹底しているのが伝わってきます。

来館者の方に笑顔で写真の説明をしている奈雲さんからは、五箇山へ寄せる想いが溢れ出ていました。

そして、五箇山各所から訪れた顔なじみの方々と写真を肴に談笑する姿に、すっかり五箇山人だなと嬉しい気持ちになる「あいのくま」なのでした。

Column

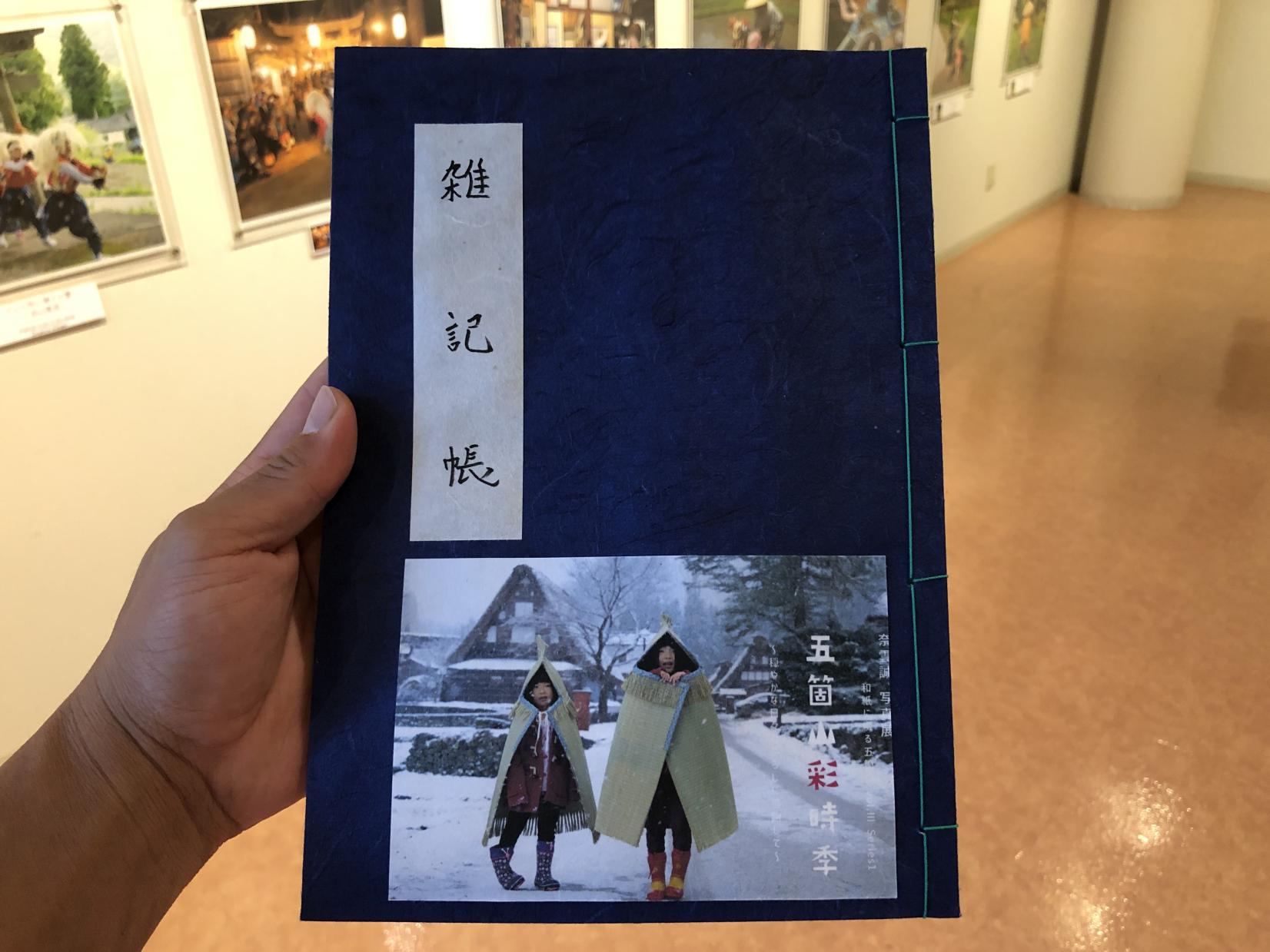

雑記帳

奈雲誠写真展「五箇山彩時季」へご来館の際には、こちらの雑記帳へメッセージを自由にご記入いただけると嬉しいです。

皆様の一筆が、また奈雲さんの活動の励みとなり、次回の個展開催へと繋がっていくことでしょう。

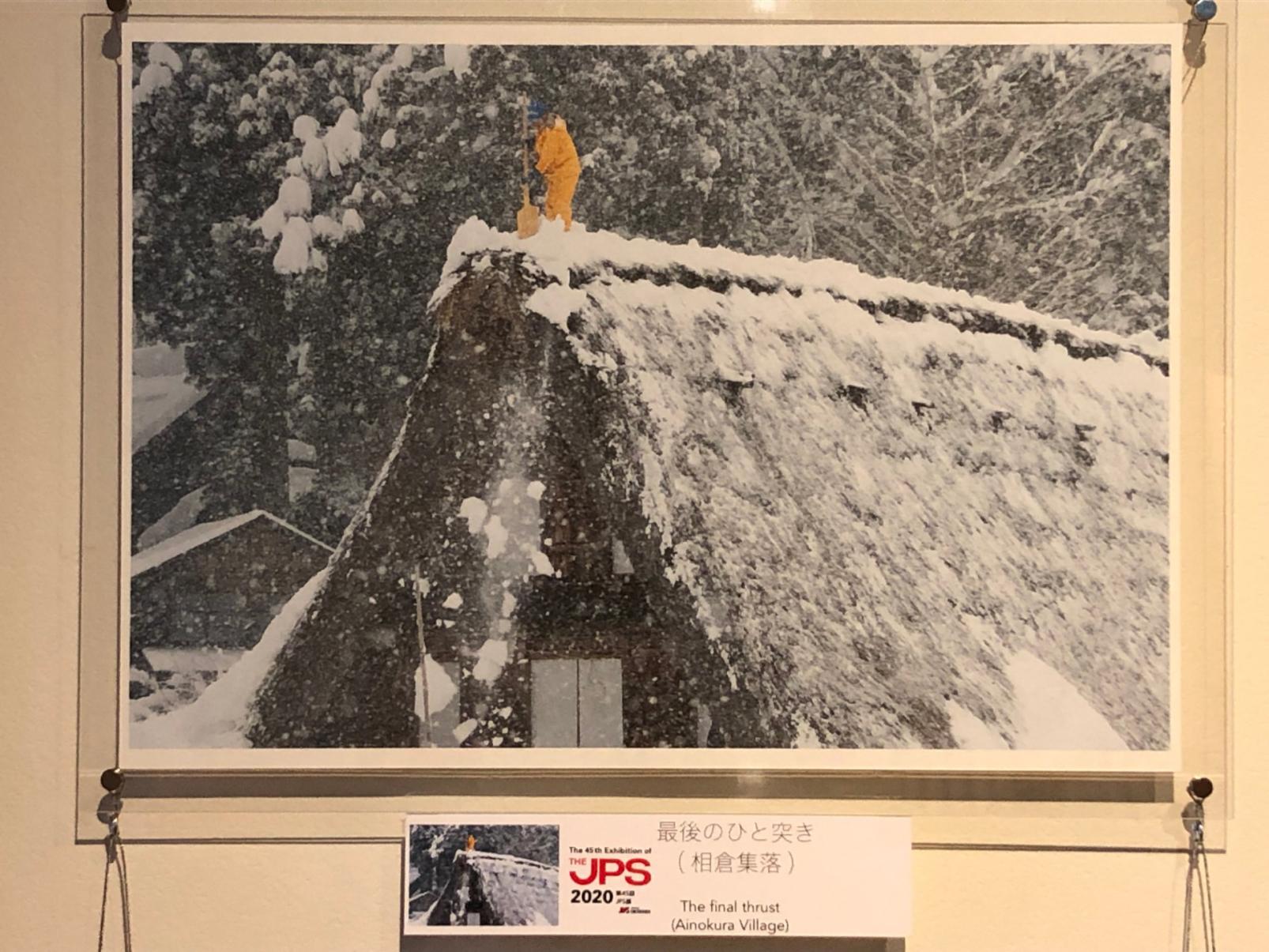

五箇山の生活を切り取った写真の数々の内、特別に1枚だけ

朴ノ木(ほおのき)で造られた伝統的な除雪道具「こしき」を使い、屋根の上の雪の最後のひとかたまりを落とすシーン。

構図もタイミングも素晴らしく、屋根雪下ろしという行為自体にも驚いてしまう1枚ですが、これは私たち合掌造り家屋に住む人間にとっては、生活のワンシーンです。

奈雲さんをはじめ多くの方が、五箇山での日常風景やその生活の一部に触れることで、深い感銘を受けられます。

私自身もそれを感じることができるのは、私自身が五箇山外出身であり、五箇山の「日常」が、五箇山以外の方々にとっての「非日常」だからなのだと思います。

そしてそれは、昔の当たり前の「生活の営み」というものが、まだ五箇山には深く根付いており、それが現代人にとって、たまらなく尊く、そして懐かしい気持ちにさせてくれるからかもしれません。

一人でも多くの方に写真展に足を運んでいただき、実際に五箇山の各所を訪れていただき、そして五箇山ファンになっていただけたら、そしてもともとの五箇山ファンの方には、五箇山のことをさらに好きになっていただけたら幸いです。

写真展を堪能した後は、和紙漉き体験をしよう!

五箇山で人気の体験型観光といえば、やはり和紙漉き体験でしょう。

我が家の子供たちは五箇山が地元だからもう和紙漉きはいいかな・・?と思ていましたが、まさかの全員「やりたい!」とのことで。

茅葺き屋根の合掌造り家屋を利活用した和紙体験館に入ると、職員の方が五箇山和紙について、原料について、作り方について丁寧に説明して下さり、子供達も真剣そのものの表情で和紙漉きに取り組んでいました。

こちらでは、お好みの飾りを和紙に添えて、オリジナルのハガキを漉くことができます。

和紙漉き体験は要予約ということで、体験される方は下記リンクよりご予約下さい。

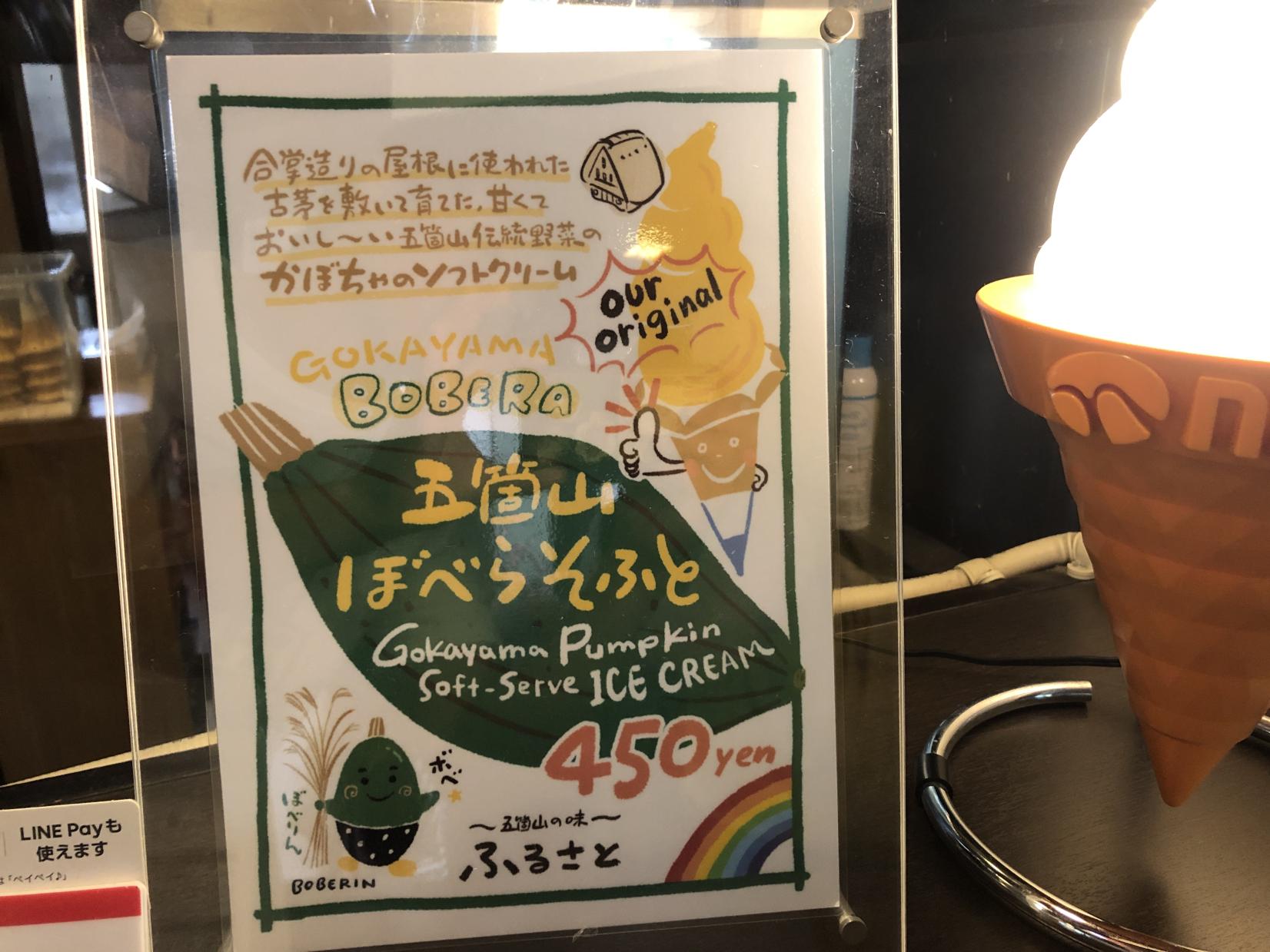

〆はコレ!季節限定のご当地ソフトクリーム!

そして、道の駅たいらへ来たらぜひコレ!と私がおススメするのは、「五箇山ぼべらそふと」です。

「ぼべら」とは、五箇山地域で古くから栽培されている、ラグビーボールのような楕円形のかぼちゃの名称。この「ぼべら」は甘くてホクホクで、ホントに美味しいかぼちゃなんです。

実は12年前に結婚を機に五箇山は相倉集落へ移り住んだワタクシ「あいのくま」。このかぼちゃとの初めての出会いは今も忘れません。

ある日畑からぼべらを収穫して帰ってきたおばあちゃん。そのままカットし、レンジへ。そして、「食ってみ」と。

「いやいや、チンしただけだよ?!」と、疑心暗鬼に口に運ぶと、これがまた甘くて美味しくて。あの衝撃、感動は今でも忘れません。

そんな五箇山ぼべらそふとが楽しめるのは「五箇山の味 ふるさと」です。こちら、他にもご当地の美味しいお食事を多く提供されているのでぜひお立ち寄り下さい!

Column

「ぼべら」と世界遺産とSDGs

世界遺産の合掌造り集落や、重要文化財の合掌造り家屋をもつ五箇山。

家屋を厳しい風雪から20数年守り抜いた合掌造り家屋の茅屋根は、屋根葺き替え作業の際に古茅として下ろされると、畑に敷かれ、良質なたい肥へと生まれ変わるという循環型農法に役立てられます。

ぼべらの栽培方法でも徹底されていて、世界遺産を守った茅によって美味しいぼべらは育まれていきます。

「道の駅たいら」には、楽しみがいっぱい!

今回は道の駅たいら「五箇山和紙の里」内で開催されている奈雲誠氏の写真展「五箇山彩時季」のご紹介をさせていただきました。

しかしこの「道の駅たいら」には、それ以外にも楽しめるお店がたくさんあります。

道の駅たいらへお立ち寄りの際にはぜひ、写真展に五箇山和紙、そして五箇山グルメにと、五箇山をたっぷりとご堪能ください!