高志の国文学館で越中文学の源流を辿る 池波正太郎氏ゆかりの南砺市井波を巡る

万葉の時代から続く越中文学は、富山県に縁のある何人もの作家によって生み出されました。標高3,000m級の立山連峰から水深1,000mの富山湾までの高低差4,000mのダイナミックな自然、それぞれの時代に生まれた素晴らしい歴史、文化が、その礎となっています。「高志の国文学館」で越中文学の源流を辿り、数多くの時代小説やエッセイを書き残した池波正太郎氏ゆかりの南砺市井波を巡りましょう。

富山県の文学を源流から辿る

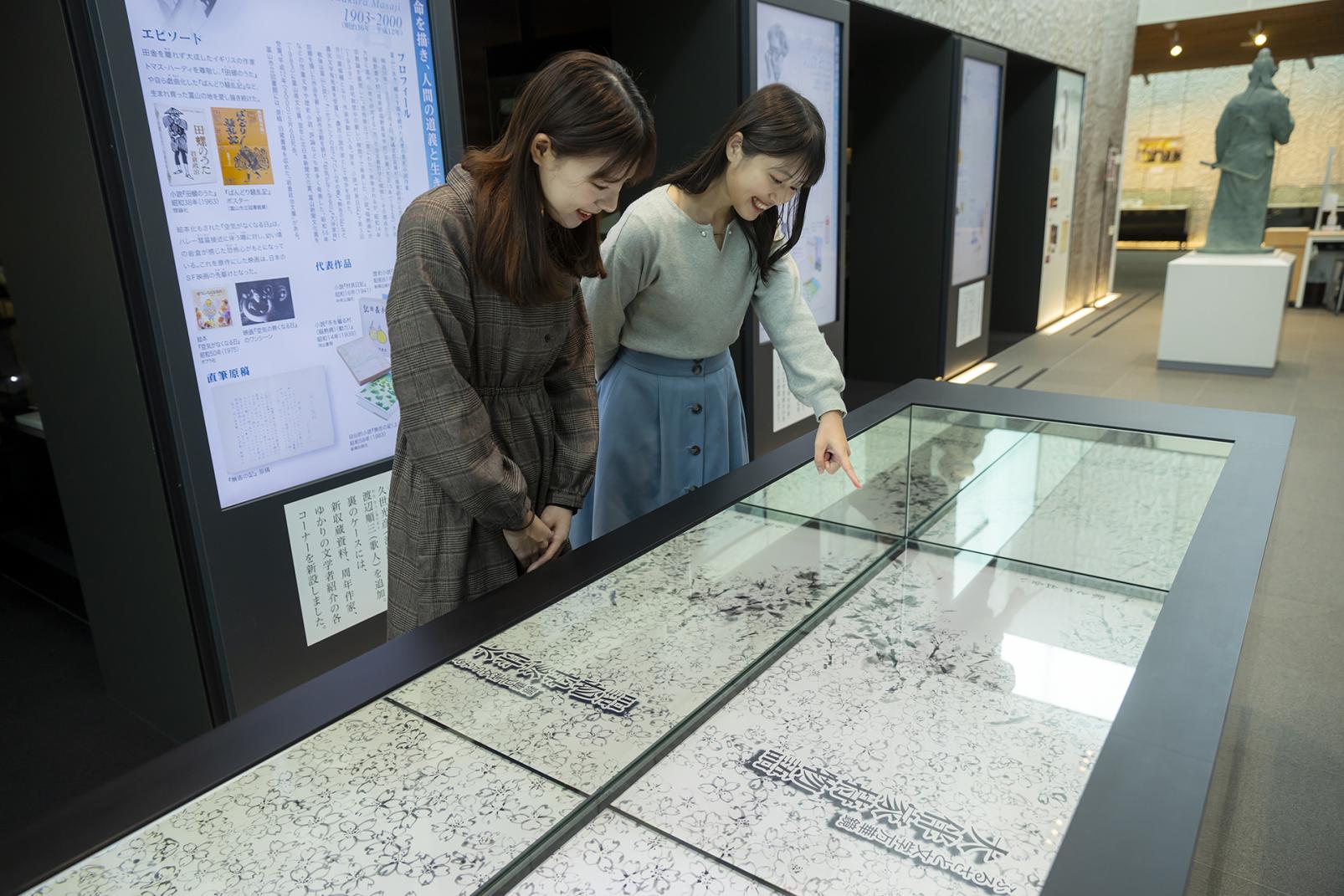

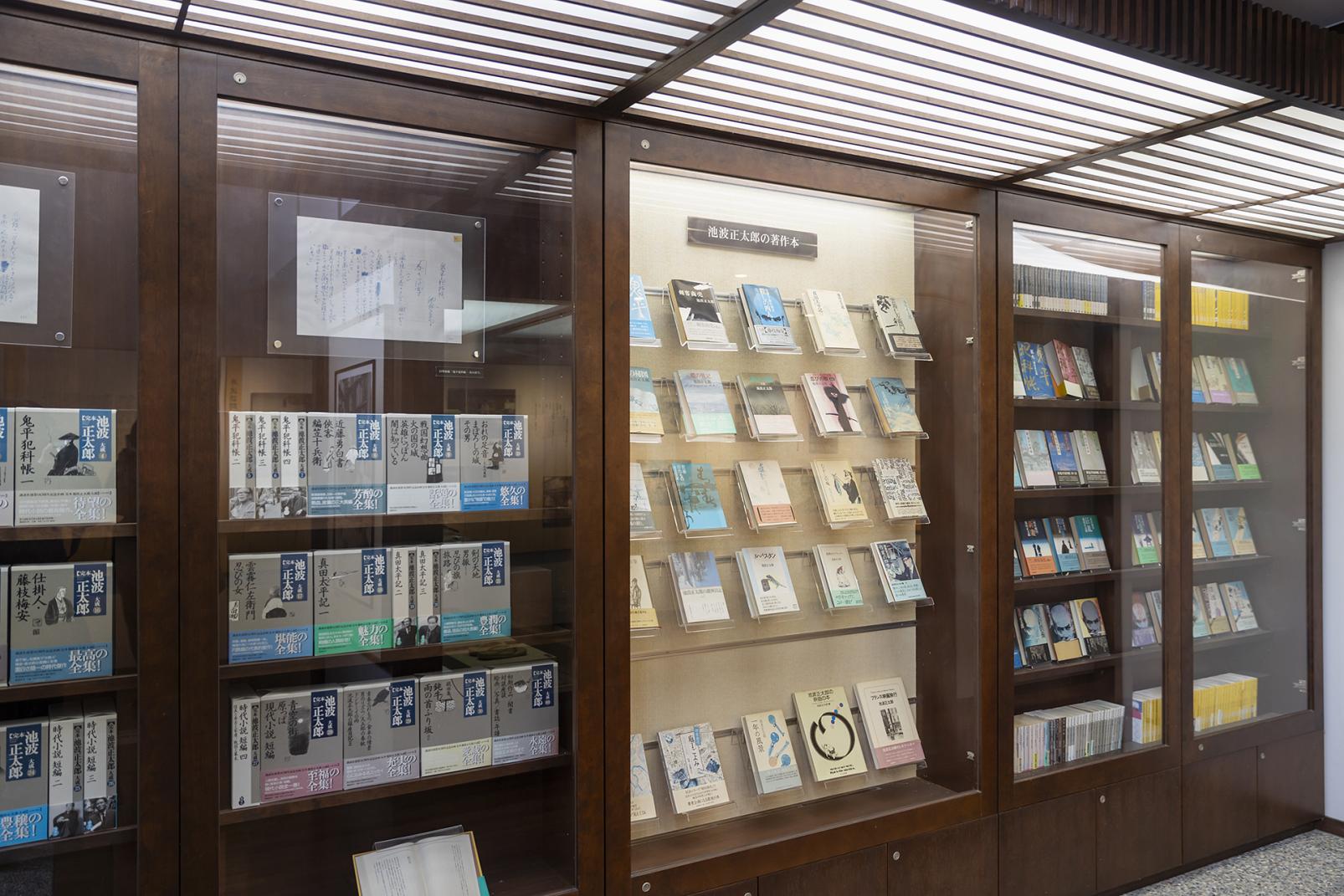

富山市中心部を流れる松川沿いにある『高志の国文学館』は、万葉の時代から続く越中文学を紹介しています。年4、5回の企画展示を行なっているほか、富山県ゆかりの文学関連の書籍で壁面が埋め尽くされている部屋もあり、「万葉集」の代表歌人である大伴家持が越中国守を務めたときに残した歌を掌に受けて飛ばす楽しい仕掛けもあります。県ゆかりの作家の書籍や直筆原稿の展示、県出身の映画監督や漫画家、富山大学所蔵のヘルン文庫(小泉八雲の旧蔵書)を紹介するコーナーなど、多彩な角度から富山の文学に触れられます。

富山県の文学の魅力に触れる

『高志の国文学館』の館内壁面は、富山の重要産業であるアルミの鋳造パネルで「万葉の庭」に生息する樹木や草花の形状をリアルに表現しています。ウメやヤマブキ、ヤマボウシなど、15種類の植物の葉を探しながら歩くのも楽しみのひとつ。またライブラリーコーナーは、書棚に並んだ本を手に取ってのんびりと読書ができ、スタッフにコーヒーを注文し、庭を眺めながらコーヒーブレイクするのもおすすめです。ミュージアムショップでは、同館の館長を務める室井滋さん(富山県出身)のエッセイや絵本、富山の伝統工芸品である八尾和紙、錫小物などを販売しています。

Column

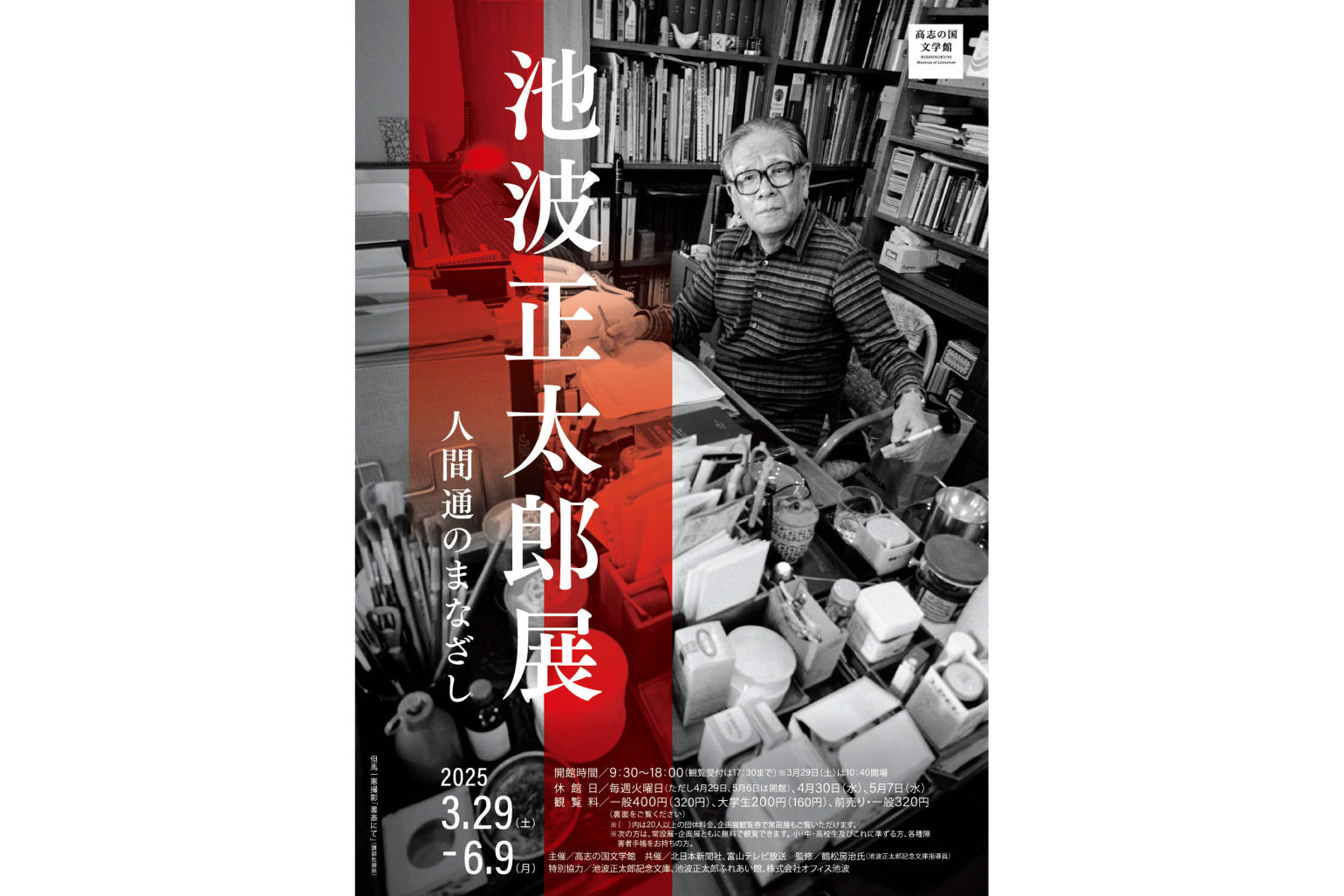

「池波正太郎展 人間通のまなざし」3月29日(土)〜6月9日(月)

『鬼平犯科帳』『剣客商売』『仕掛人・藤枝梅安』などの人気の時代小説シリーズを生み出し、ドラマ化や映画化によってファンを広げた作家・池波正太郎。父方の先祖が富山県南砺市(旧井波町)の出身の宮大工であった縁で、1980年代以降に富山県を度々訪れるようになり地域の人との交流を深めた。このことはエッセイにも書き残している。本展は『池波正太郎ふれあい館』(南砺市井波)の協力を得ながら開催するもの。直筆原稿や資料とともに作家の横顔を紹介する。

【公式サイト】高志の国文学館 『高志の国文学館』へのアクセス

■ 富山駅から

・南口から徒歩約15分

・市内電車大学前行または環状線「県庁前」下車、徒歩約5分

・コミュニティバスまいどはや(西ルート)「富山中部高校前」下車、徒歩約2分

■ 自家用車・タクシーを利用の場合

・富山きときと空港から約20分

・北陸自動車道「富山IC」から約20分

エッセイにも残した、父方の先祖の故郷

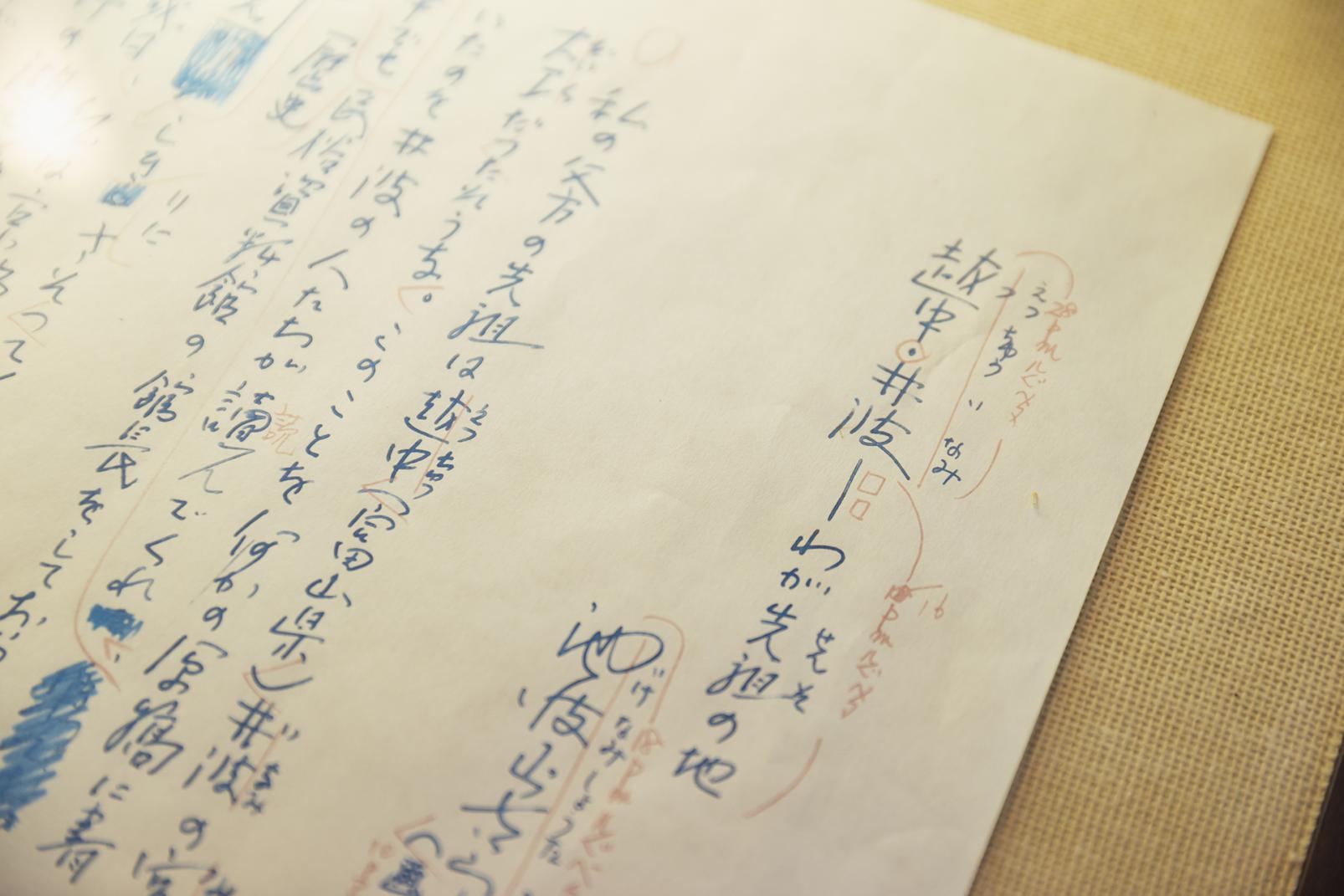

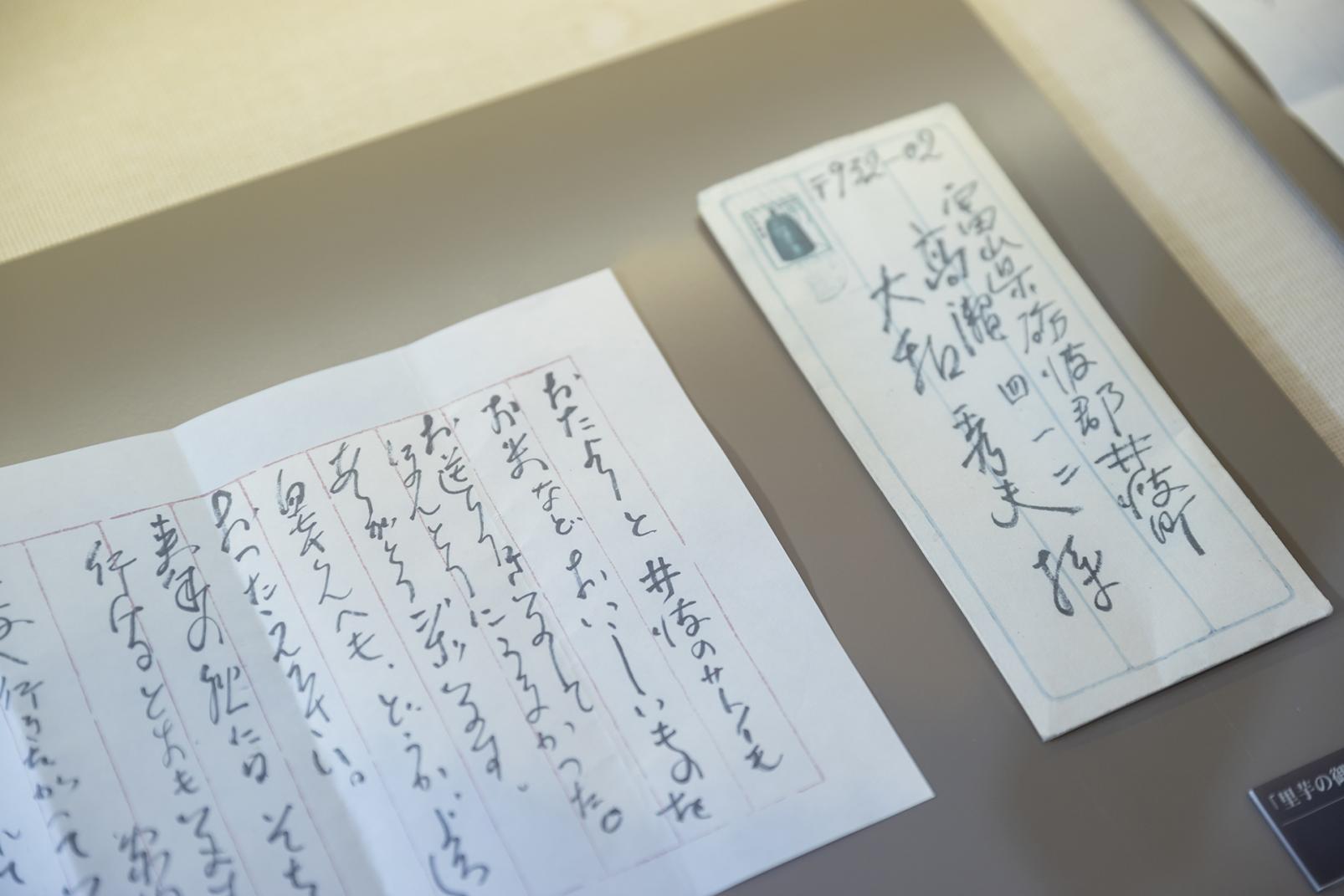

『井波別院 瑞泉寺』へと続く八日町通り沿いにある『よいとこ井波』内の『池波正太郎ふれあい館』は、南砺市(旧井波町)に縁のある小説家・池波正太郎氏と地域との交流を、数々の貴重な資料とともに紹介しています。なかでも1981年の週刊朝日に掲載されたエッセイの直筆原稿は、父方の先祖の故郷である旧井波町を訪れたときに出会った人、目にした風景、口にしたものが綴られていて、ブルーブラックの万年筆で書かれた一文字一文字をじっくりと目で追いたくなります。

地元の人との心温まる交流が伝わる

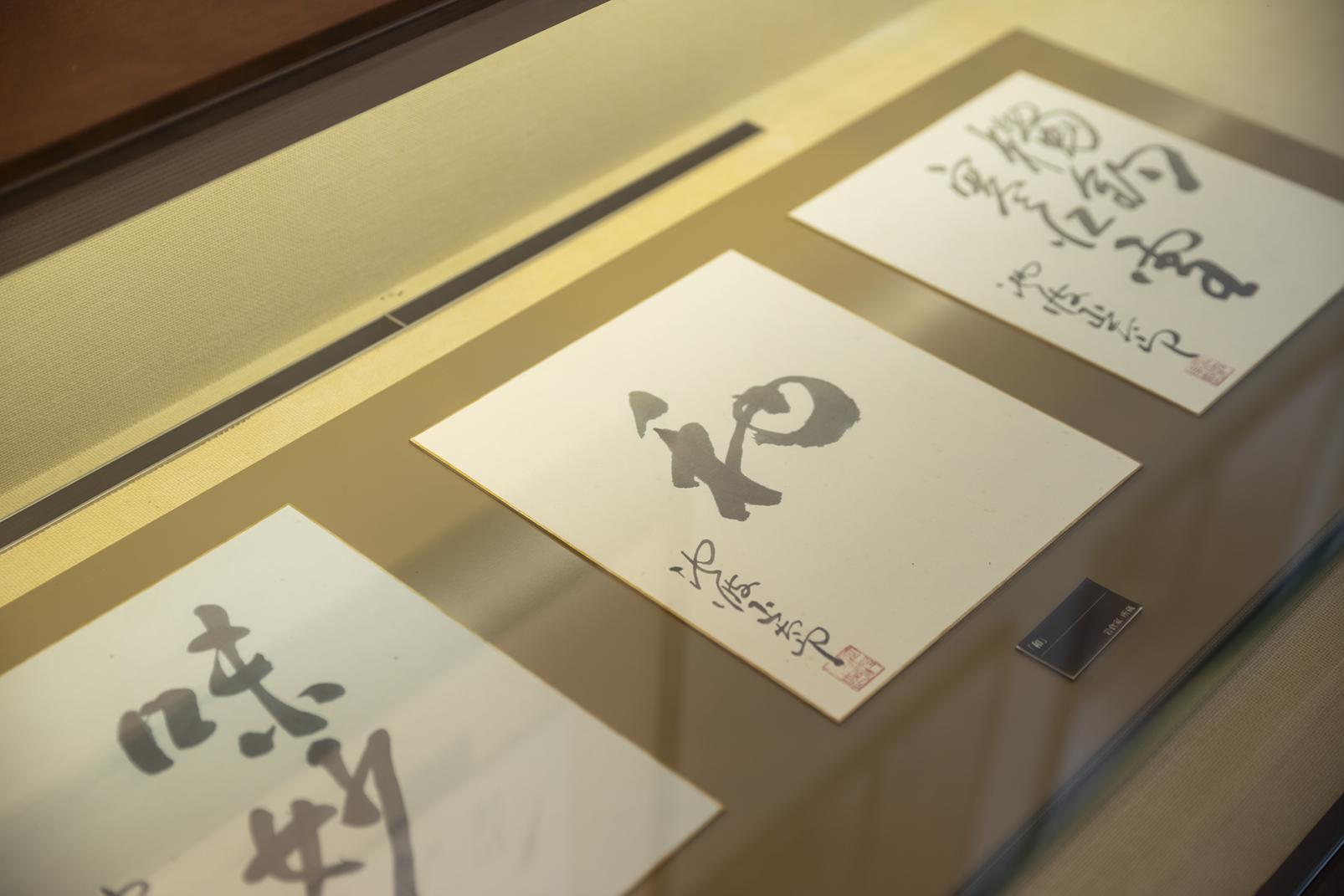

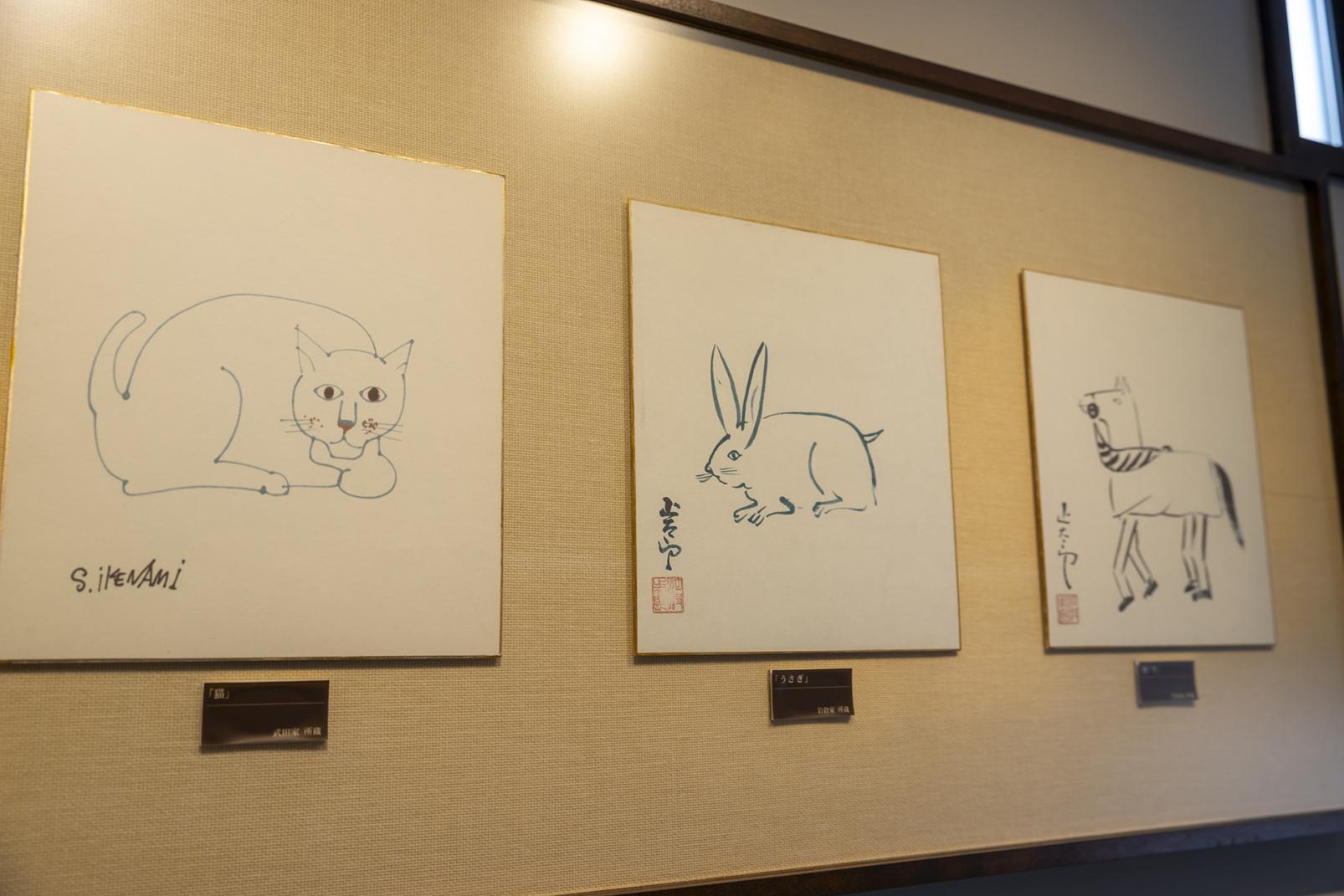

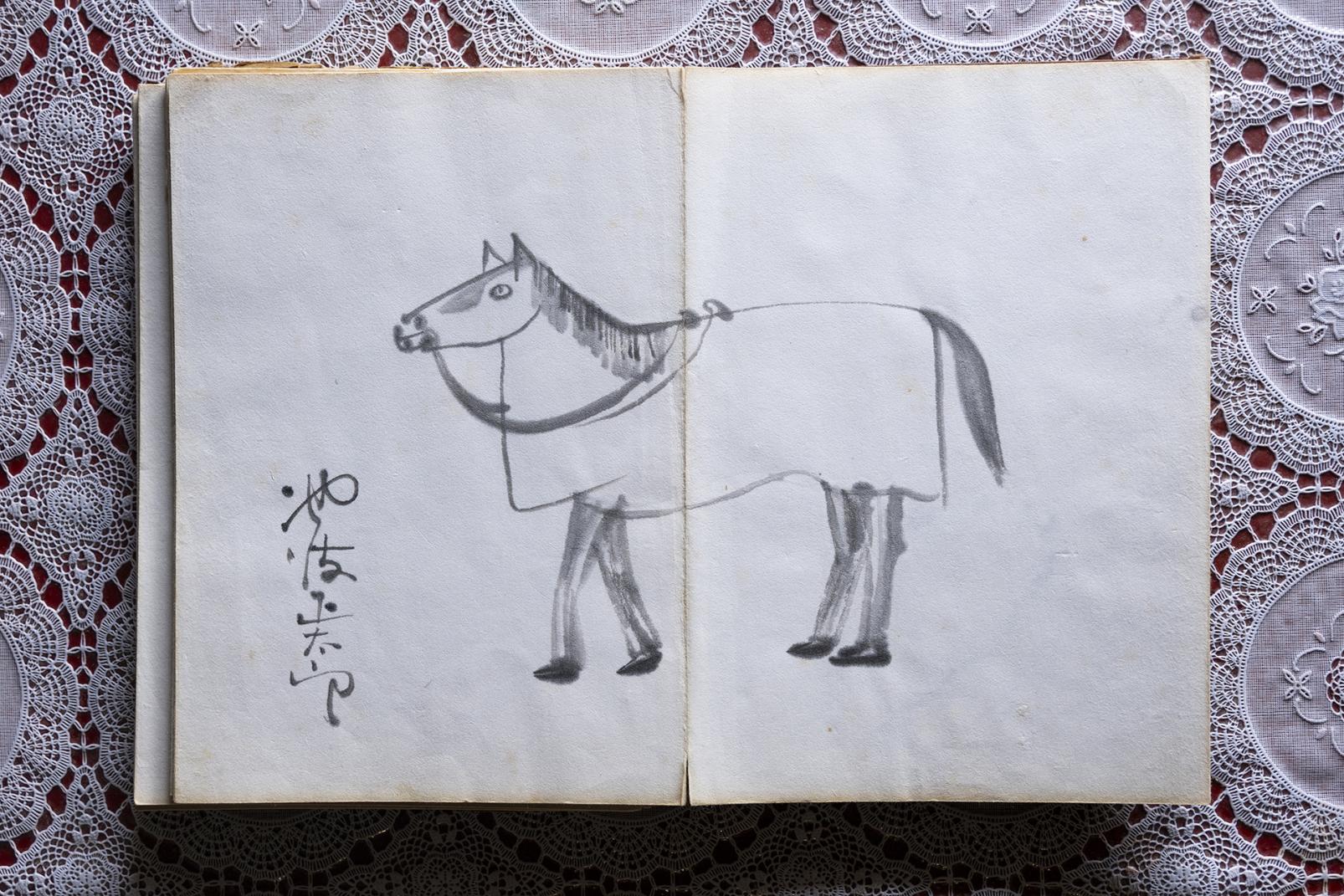

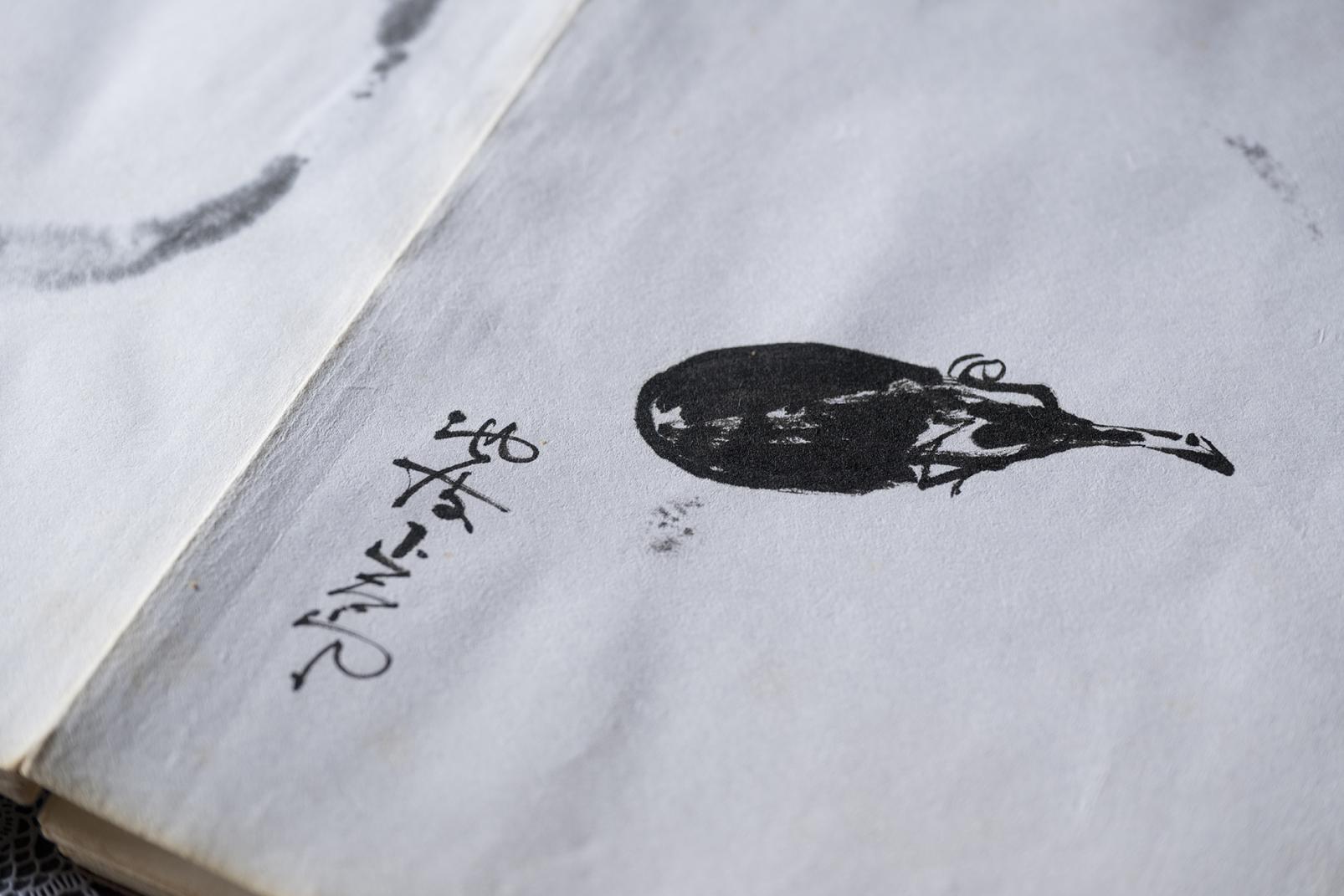

展示室には直筆原稿のほかに、旧井波町の人々との交流を伝える手紙が何通も展示されています。なかには『池波正太郎ふれあい館』の解説員を務める大和秀夫さんに送った里芋のお礼の手紙もあり、心温まる交流の様子が伝わってきます。また猫や兎などを書いた色紙は、深い味わいがあります。館内では、池波氏と交流があった地元の人たちが『井波別院 瑞泉寺』門前にある『東山荘』で座談会を開いたときの様子を動画でも紹介しています。

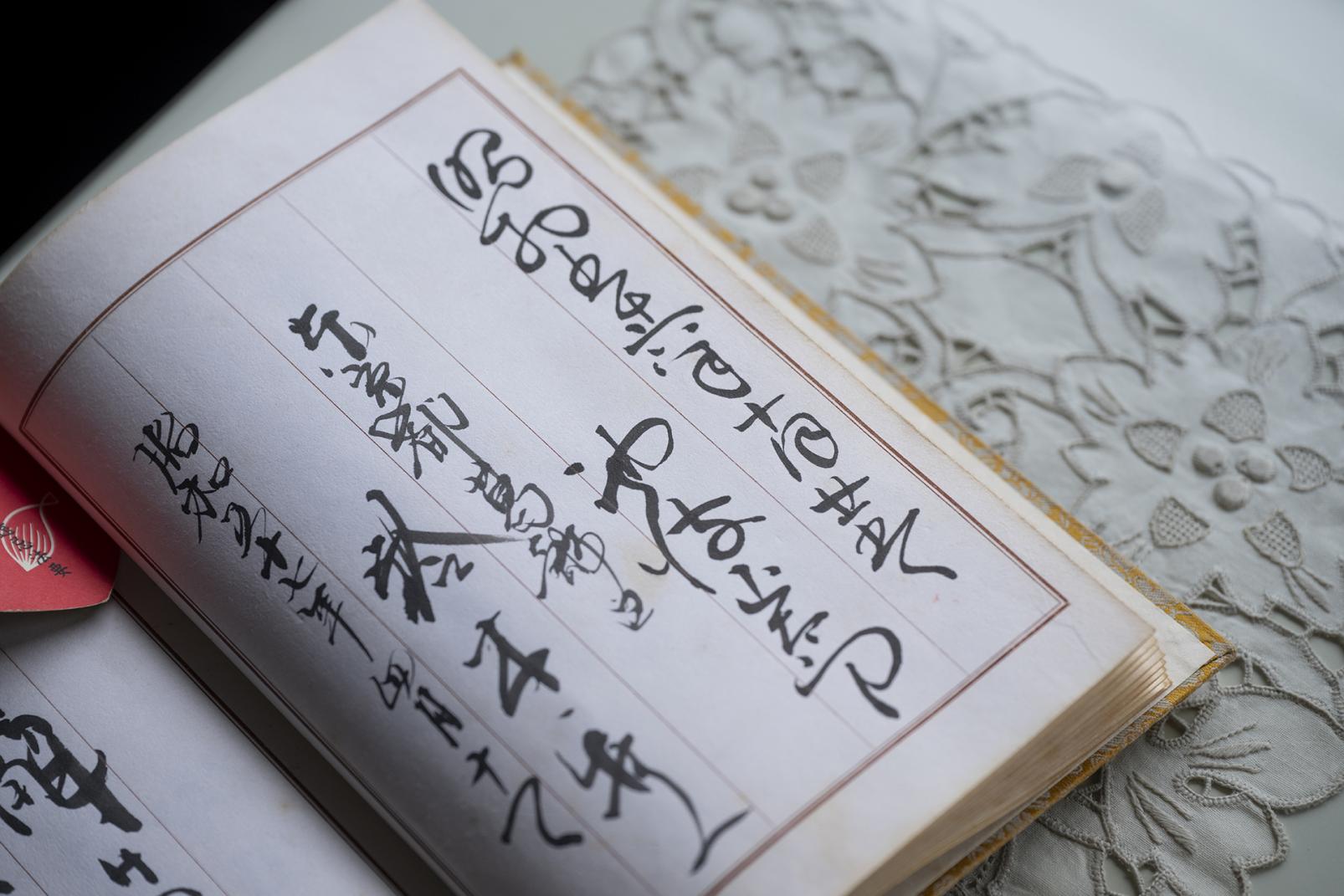

文人墨客に愛された、瑞泉寺門前の宿

『井波別院 瑞泉寺』の門前にある『東山荘』は文人墨客に愛されたことでも知られ、宿泊者の名を記した芳名帳には、岡本太郎や白洲正子、立川談志も名を連ねます。池波正太郎氏も井波を訪れたときの定宿にしていたそうで、客室は藤波の間と決まっていたそうです。『よいとこ井波』に展示してあるエッセイの直筆原稿にも『東山荘』を紹介した一文があり「朝の六時に鐘が鳴り出すのを、床の中で夢現のうちに聴く。その鐘の音に、私は自分の〔故郷〕を感じるようになってきた。」と書かれています。

瑞泉寺の表参道、八日町通りを歩く

南砺市井波は「宮大工の鑿(のみ)一丁から生まれた木彫刻美術館・井波」として日本遺産に認定されており、『井波別院 瑞泉寺』の参道にあたる八日町通りを中心に、200人ほどの彫刻師たちが暮らし、職人の技を守り継いでいます。八日町通りは600年もの歴史があり、通りには職人の工房や造り酒屋、まんじゅう屋などが軒を連ねます。看板や軒下などいろんな場所に木彫りの猫が隠れているので、通りのお店で配布しているマップを片手に、猫を探しながら散策するのもおすすめです。

井波彫刻の精緻な技と美が結集、井波別院 瑞泉寺

『井波別院 瑞泉寺』は、本願寺5代 綽如上人(しゃくにょしょうにん)によって600年以上前に開かれました。北陸最大級の伽藍に、本堂と太子堂が建立されています。南砺市井波で継承されている井波彫刻は火災で焼失した寺を再建するため、京都の東本願寺から派遣された宮大工や彫刻師に、地元の大工が弟子入りしたことが始まりと言われています。本堂や太子堂は、木造建築物の寺院としては日本最大級。特に太子堂は、井波の大工や彫刻師の優れた技が発揮されています。

旅の思い出が蘇る、自分だけの香り探し

『CONO』は旅と香りをテーマにした研究所。「香りのブレンドワークショップ」を通して好きな香りを見つけ、自分だけのエッセンシャルオイルと、バームやアロマミスト、アロマソルトのいずれかを制作できます。ワークショップでブレンドするエッセンシャルオイルは、たくさんの精油の中から時間をかけて自分に合った香りを探すことができ、日常に戻ってからも香りを感じることで南砺市井波での思い出が蘇り、旅先とつながっていることに気づかせてくれます。「旅香合」「懐中香」など、さまざまなスタイルで持ち帰れる香りのアイテムも手にとってみてください。

富山県の素材を活かしたクラフトビール

『NAT.BREW』は富山県との接点を大切にし、県産の素材を使うことを強く意識しているクラフトビールの小規模醸造所。開業から約2年で50種類以上のクラフトビールを生み出しました。お店では常時5タップから新鮮なビールを提供しています。定番の「HEY HEY HOO」は、南砺市の山から若芽が出たばかりのクロモジの枝を切り出し、ビールと合わせています。また「KUMA massigura」は、南砺市名産の干柿をビールに加えています。どちらも香りや味わいに特徴があり、飲み比べしたくなります。

食通の池波氏に思いを馳せて考案

八日町通りにある『蕎麦懐石 松屋』は、3種類の手打ちそばを中心に、丼やうどんなどを味わえるお店。築150年以上という建物は、堂々とした梁や柱が使われ重厚感たっぷりの佇まいです。25年ほど前からお品書きに名を連ねる「正太郎会席」は、「食通」と謳われる池波氏に提供するならどんな味が好まれただろうと、店主が思いを馳せて考案したメニューです。焼いたそば味噌を鶏肉と一緒にクレープに包んで味わう創作料理や、季節の野菜やきのこを揚げた天ぷら、手打ちの二八蕎麦などを味わえます。

井波へのアクセス

■ 高岡まで鉄道を利用してアクセスする場合

「北陸新幹線 新高岡駅」「あいの風とやま鉄道 高岡駅」から、加越能バス・庄川町小牧線に約70分乗車し、「井波中央バス停」で下車

■ JR城端線を利用してアクセスする場合

「福野駅」「福光駅」「城端駅」から、なんバスを利用し「瑞泉寺前交通広場」下車

※土・日曜、祝日は運休

■ 富山きときと空港から車を利用する場合

北陸自動車道「富山IC」から高速道路で「砺波IC」へ。一般道で約15分

・・近隣駐車場・・

南砺市井波交通広場駐車場(利用時間 8:30~16:30)

普通車:210円

■ 金沢駅からバスを利用する場合

JR北陸本線「金沢駅」から加越能バス 南砺金沢線に約90分乗車し、「交通広場バス停」で下車