地元の観光担当者がおすすめする上市町のおすすめスポット8選

上市町ってなにがある?どんな体験ができる?

上市町の観光担当者が厳選・おすすめするスポットを紹介します。

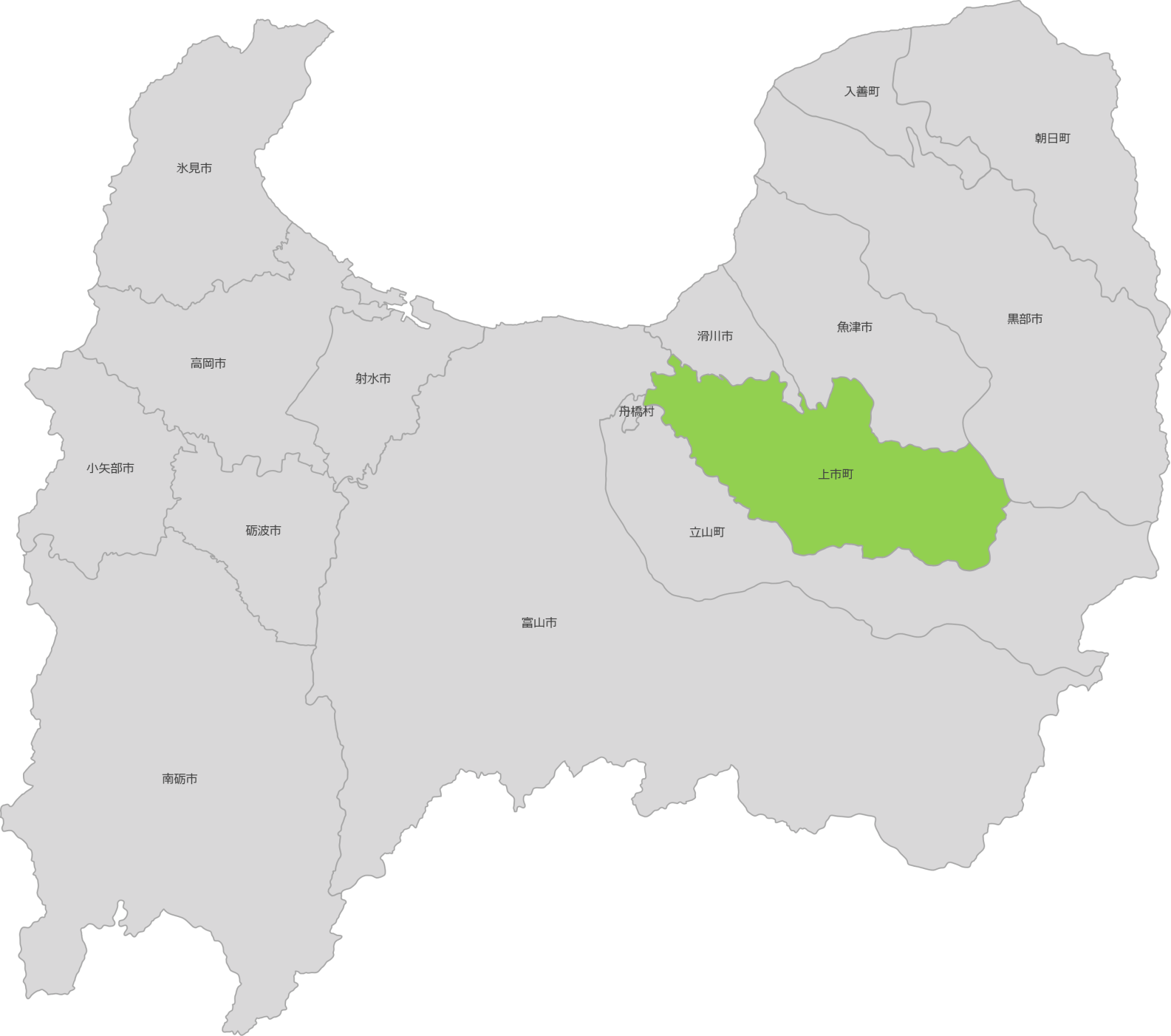

上市町とは

悠然とそびえ立つ剱岳を仰ぐ上市町。かつての山岳信仰から続く祈りの里です。身を清め、精神を研ぎ澄ます本格的な修行を体験することができる「大岩山日石寺」など、上市町の自然、信仰、歴史を、全身で感じることができるスポットや体験プログラムが充実しています。また、科学的に癒し効果が認定された森林セラピーも体感してみてください。

Column

1 大岩山日石寺

上市町では随一の観光スポットとして知られる真言密宗大本山。薄暗い本堂の奥、一枚岩に掘られた高さ約3.5メートルの不動明王像は圧巻の迫力です。アップダウンのある境内を歩けば、県内最古の木造三重塔や修行場として使われる六本滝、とやまの名水にも選ばれた大岩の藤水などいくつもの見どころを発見できます。2025年には開山1300年を迎える歴史あるお寺ですが、門前町への新規出店や新作創作落語披露など、新たな魅力も発信し続けています。

冬期は融雪と凍結防止のため、隣接道路で川のように水が流れることがあります。足元や履物には十分ご注意ください。

日石寺は修行体験ができる寺院としても知られています。6つの竜頭から流れ落ちる六本滝での滝行体験、不動明王像を書き写す写仏体験、四国八十八箇所霊場のお砂踏み巡礼を行っており、食事などがセットになったツアープランもあります。ツアーでは御持仏(自分のための仏様)を数日かけて彫るといった内容のものも。日常とは少し違った体験にチャレンジできます。ツアーについては上市町観光協会または旅行会社へお問い合わせください。

2 千巌渓

日石寺から歩いて3分ほど、道路を一本渡った先の大岩川にある千巌渓は、かつて修行場として利用されていました。勢いよく流れ落ちる滝のそばでは、夏でもひんやりと涼しい空気が漂います。梢に日差しを遮られた渓谷沿いでは、岩肌や転石の一面を覆う苔を楽しむこともできます。県内で「日本の貴重なコケの森」に選ばれているのは室堂平周辺と千巌渓の2か所だけ。ほんの少し足を止め、多種多様な苔の魅力に目を凝らしてみませんか?

3 大岩不動の湯

町中と日石寺を結ぶ道中にある天然温泉かけ流しの公衆浴場です。建物には地元の杉や檜が使用され、内風呂の天井には古民家を思わせる立派な梁も。内風呂の窓を飾るステンドグラスには不動明王と六本滝が描かれ、週ごとに入れ替わる男湯と女湯をそれぞれ彩ります。シャンプー・石けんなどはフロントで購入するか持参が必要で、2種の内風呂と露天風呂をゆったり楽しめます。駐車場は30台分を完備。風呂あがりにいただく瓶入りの牛乳・コーヒー牛乳は格別です。

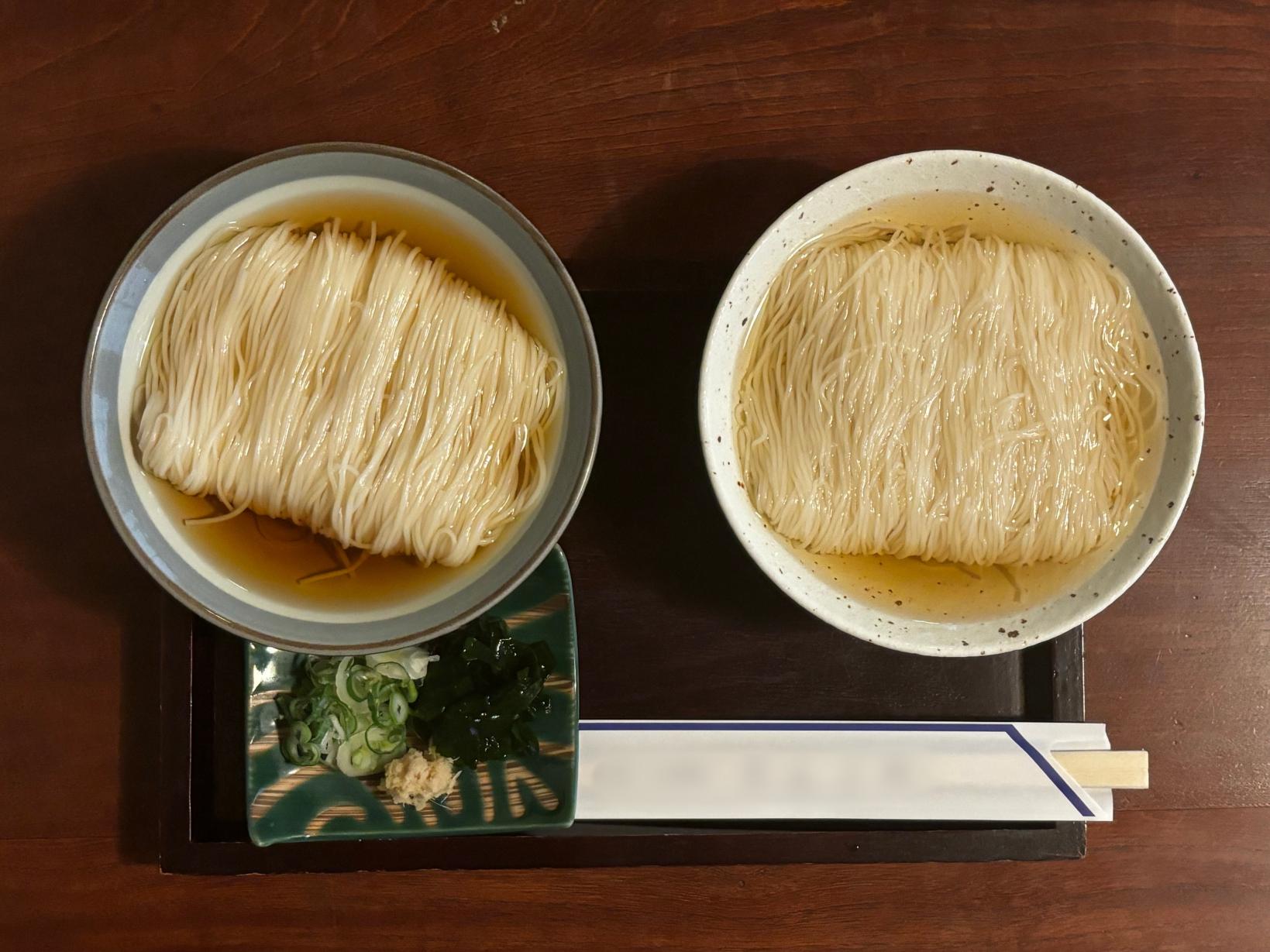

4 大岩そうめん

なんといっても透き通った出汁の中に美しく麺が盛り付けられたそうめんが有名です。日石寺に大勢の僧兵がいた室町時代まで歴史を遡ることができるといわれ、現在は大岩館、だんごや、金龍の3軒でそれぞれこだわりのそうめんを提供しています。つるりとした麺の食感と出汁の旨みをぜひご賞味ください。

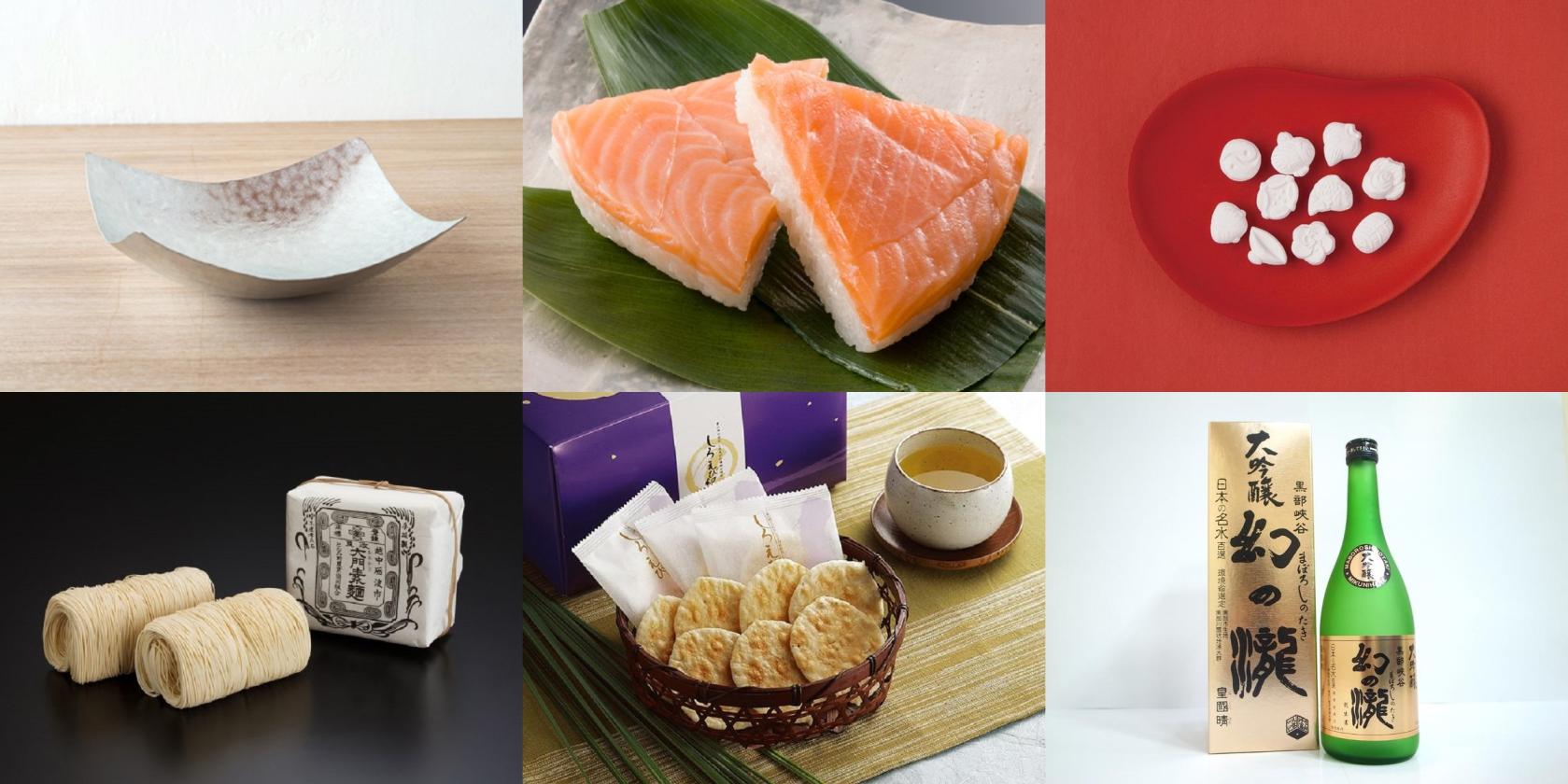

5 大岩グルメ(中華そば あざみ・大岩甘露まめぼう豆)

近年は中華そばあざみと大岩甘露まめぼう豆の新規開店が続きました。器いっぱいの麺とスープ、その麺が隠れるほどのチャーシューが盛られたあざみの肉中華は見た目も食べ応えも抜群。まめぼう豆は甘納豆や高野豆腐クッキーといった個性的な精進スイーツを提供する寺カフェです。夏はかき氷、冬はぜんざいといったメニューが並び、持ち帰りできるお土産用パッケージの販売も行っています。

6 大岩おわら宵の盆

夏場は特に人でにぎわう日石寺ですが、毎年8月の夜を彩るイベントとして大岩おわら宵の盆が開催されています。この場所に惚れ込んだ、上市町のおわら踊りを愛する風の会さんと町出身・在住で民謡歌手の寺崎美幸さんが意気投合されたことをきっかけに始まったものです。令和6年の開催で10回目となり、歌と踊りで地域を盛り上げる取り組みとしてしっかりと根差しています。

7 城ヶ平山

上市町では12の低山トレッキングルートが整備されており、その中でも城ヶ平山ルートは多くの人が訪れる人気ルートの一つとなっています。天気に恵まれれば、山頂は町のシンボルである剱岳と富山平野の景色を一望できるビュースポットです(令和7年3月26日まで大岩側登山口は工事のため通行止め)。

浅生地区に繋がるルートに足を延ばせば、杉の木立をくぐり抜けた先におおかみこどもの花の家が見えてきます。

登山を終えたら、トレッキングとあわせて食事や温泉もお楽しみください。

8 おおかみこどもの花の家

大岩地区のお隣、浅生地区にはアニメーション映画「おおかみこどもの雨と雪」で登場した花の家のモデルになった家があります。建築から140年余りの古民家で、所有者とNPO法人の方々が協力して維持管理と活用を図られています。令和6年12月3日付け告示を経て、国登録有形文化財となりました。毎年夏にはイベントが行われるほか、映画の公開から10年以上が経った今でも多くの人が訪れる場所として親しまれています。

今回紹介したスポットはこちら

Google Mapの読み込みが1日の上限を超えた場合、正しく表示されない場合がございますので、ご了承ください