立山信仰の世界を感じる「立山登拝道」を行く

富士山や白山とともに日本三霊山に数えられる立山は、約1,300年前から信仰の対象であったと伝えられています。江戸時代以降は、加賀藩の政策によって立山町岩峅寺(いわくらじ)と芦峅寺(あしくらじ)が登拝の拠点となりました。宿坊があった芦峅寺には、江戸中期にひと夏で6,000人もが訪れたという記録が残っています。かつての「立山登拝道(とはいどう)」を巡り、立山信仰の世界、立山の自然を身近に感じましょう。

立山信仰の修験者たちが歩いた道

立山は古くから信仰の対象で、修験者や山伏たちが巡礼や修行のために禅定登拝を行っていました。入山のための登拝道はいくつかあり、滑川から森尻(現在の上市町)、下田(みさだ、現在の立山町)を経て岩峅寺へ至るルート、富山市中心部から「的場の清水」「刀尾神社(たちおじんじゃ)」などを通り、常願寺川沿いを上るルート等があったとされています。明治期の廃仏毀釈や立山町岩峅寺と芦峅寺が加賀藩の庇護を断たれたことで立山信仰は打撃を受け、昭和期のインフラ整備も影響して現在は立山登拝道のすべてを歩くことはできません。しかし今も、立山禅定登拝が行われていた当時の面影を残すスポットがあります。

立山信仰の舞台となった、立山の自然を知る

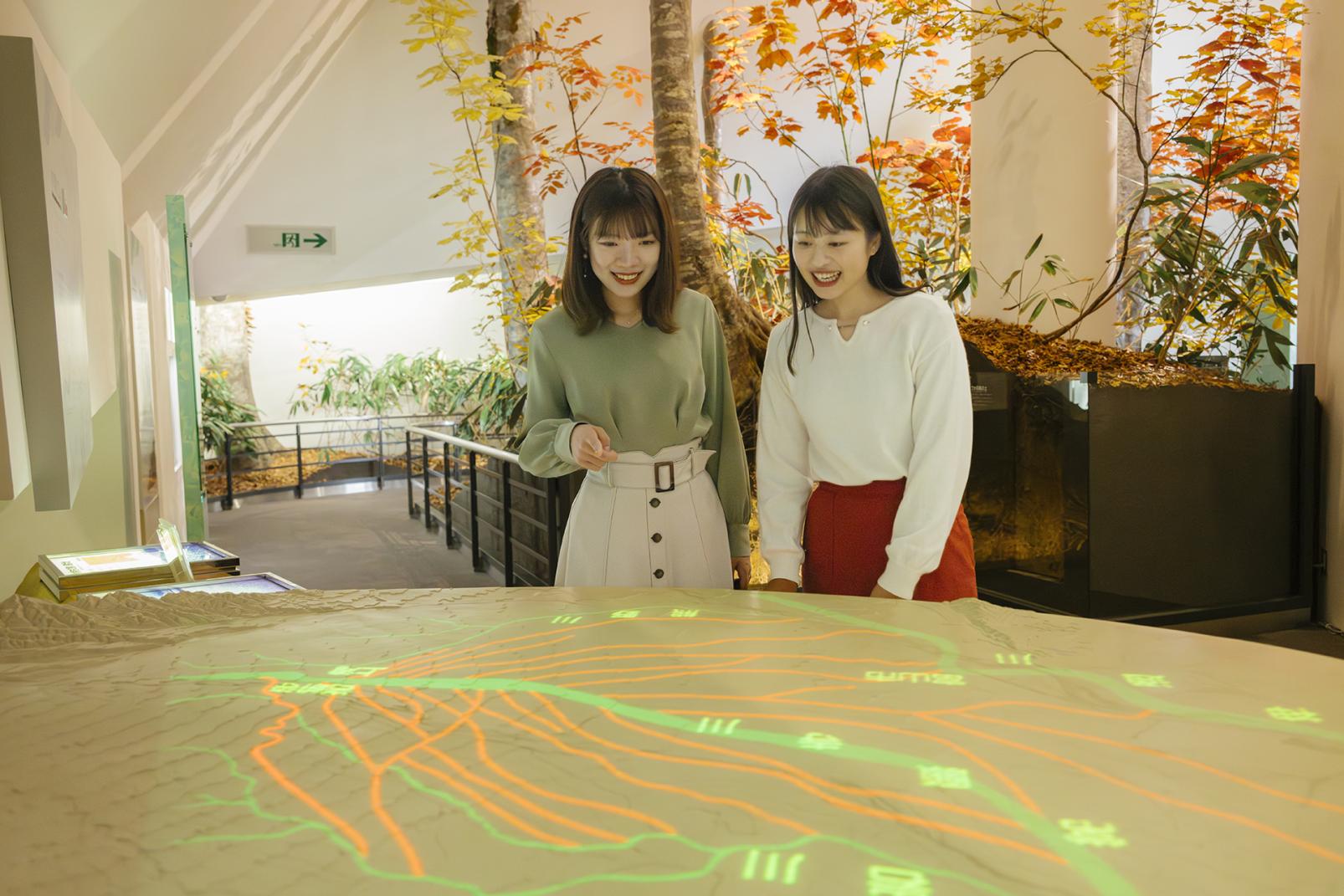

『富山県[立山博物館]』は13haの広大な敷地に、中核施設である展示館、かつて宿坊だった「教算坊」、立山曼荼羅(まんだら)の世界を五感で体感できる「まんだら遊苑」などが点在している広域分散型の博物館です。展示館は雪の大谷をイメージして設計された階段を進むと、立山信仰の舞台となった立山の自然を再現したコーナーがあり、生息する多彩な動植物を剥製や標本などを使いながら分かりやすく伝えています。水害の歴史や、山岳地帯と扇状地の地形を紹介する地図やジオラマもあって、多くの特徴を持つ立山の自然への理解が深まります。

歴史的資料から、立山信仰の世界に触れる

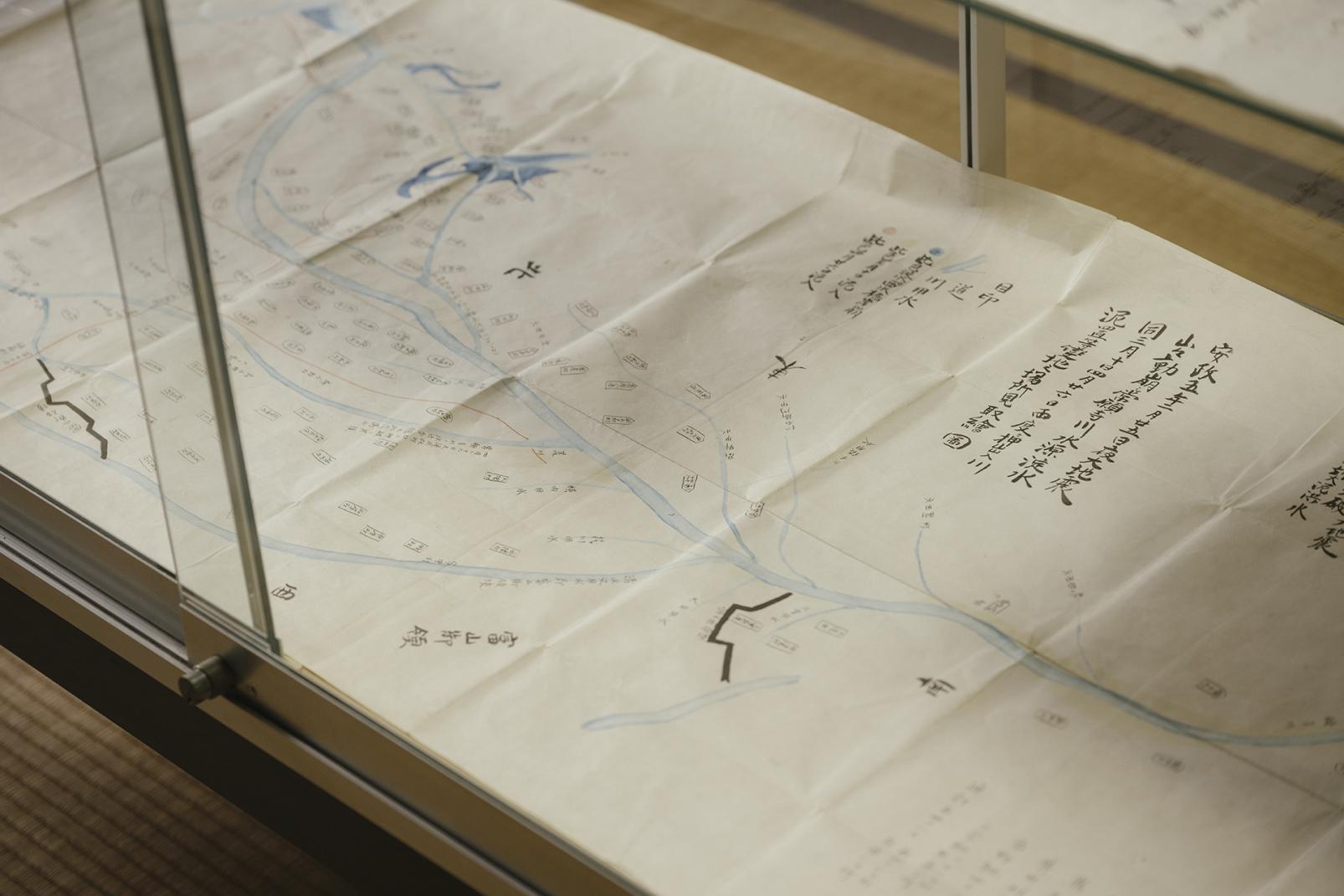

2F展示室は1907年(明治40年)に剱岳山頂で発見された国重要文化財の「銅錫杖頭附鉄剣(どうしゃくじょうとうつけたりてっけん)」、立山曼荼羅、うば尊など、立山信仰を語る上で欠かせない歴史資料を公開しています。また江戸時代まで女人禁制だったため立山に入れなかった女性を救済するための儀式「布橋灌頂会(ぬのばしかんじょうえ)」の様子を伝えるジオラマ、立山曼荼羅を高精細デジタル化してタッチパネルで紹介しているコーナーなどもあります。地獄と極楽を体験できる山として多くの登拝者を集めた立山の、信仰対象としての側面を詳しく知ることができます。

立山曼荼羅に描かれた、立山黒部アルペンルートの中にもある名所

現在、立山曼荼羅と確認されているものは54点あり、『富山県[立山博物館]』ではそのうち14点を所蔵しています。かつて芦峅寺の宿坊の人たちは、この立山曼荼羅を絵解きしながら各地で布教活動が行われていました。展示室では所蔵品だけでなく、所有者から借用を受けた立山曼荼羅の展示も行っており、約2ヵ月ごとに公開する曼荼羅を掛け替えています。同館のある立山町芦峅寺や、立山黒部アルペンルートの中にもある名所も描かれており、恐ろしい地獄描写にぞっとするものも。立山曼荼羅に描かれている場所に足を運び、実際の風景を感じるのもおすすめです。

● 立山曼荼羅にも描かれた場所 ●

みくりが池

もっと見る約1万年前の水蒸気爆発でできた火山湖で、周囲は約630m、水深が約15mあります。漢字では「御厨」と書き、池の水が立山権現に捧げられたり、立山権現に捧げる料理に使われたりしていました。立山曼荼羅では地獄の一つである八寒地獄にあたります。

弥陀ヶ原の池塘(ちとう)

もっと見る標高1,700〜2,100mにある湿原で、ラムサール条約に基づく「国際的に重要な湿地に係る登録簿」に掲載されています。湿原にある大小3,000ヵ所ほどの池塘は「餓鬼田(がきだ)」とも呼ばれ、立山曼荼羅では地獄に堕ちた亡者が作る実ることのない田んぼとして描かれています。

称名滝

もっと見る高低差日本一の大瀑布「称名滝」は、法然上人が立山登拝した際に、滝の轟音と水の流れが「南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏」と唱えているように聞こえたことから名付けられたとされます。称名滝の流れに沿って「南無阿弥陀佛」と記されている立山曼荼羅もあります。

交通アクセス

■ 最寄り駅から

・富山地方鉄道立山線「千垣(ちがき)駅」下車、徒歩約2km(約30分)

立山町営バス「千垣駅前」で乗車、「雄山(おやま)神社前」下車すぐ

※町営バス芦峅寺(あしくらじ)線は、「千垣駅」から「芦峅寺」までを結ぶデマンド交通(事前予約制の交通サービス)

の実証運行が行われています。定時定路がなくなり、予約制となります。

期間は2025年(令和7年)3月31日(月)までで、日曜は運休となります。

■ 自家用車・タクシーを利用の場合

・富山駅から約45分

・富山地方鉄道「立山駅」から約15分

・北陸自動車道「富山IC」から約35分、「立山IC」から約30分

富山城下からの禅定登拝の起点

立山禅定をする登拝(とはい)者は、富山城下から「立山道」の道標に導かれ、立山をめざしました。富山市中心部にある『富山城址公園』は、富山城の跡地を利用して整備された場所で、もともと加賀藩の支藩であった富山藩の藩主の居城がありました。明治時代以降、城が取り壊されましたが、今も石垣や堀の一部は見ることができます。そして戦後に再建された城は『富山市郷土博物館』として親しまれており、公園には『富山市佐藤記念美術館』や折々の表情が美しい和風庭園もあります。

立山の山林保護と国境警備を務める

1828年(文政11年)に建築された『浮田家』は、表門と主屋、土蔵が国重要文化財の指定を受けています。表門を入ると、正面に茅葺き屋根の立派な主屋があり、手前に美しい庭園が広がっています。伝統的な豪農民家の建築様式が残されており、使用されている木材、釘隠の細工など細部に至るまで当時の職人の技術が生きています。「加賀藩奥山廻役」という立山や黒部一帯の山林保護や国境警備のための巡視を行う役宅だったため、藩政や資源管理に関する貴重な資料を見ることができます。

立山七社のひとつ、本地仏に不動明王を祀る

立山禅定では、登拝者が通る立山道沿いにある立山信仰ゆかりの寺社を参拝して祈りを捧げることで、登山中の安全や無事を願いました。富山市太田南町にある『刀尾神社』は立山七社のひとつに数えられ、江戸時代、西国方面からの立山参詣者は必ず立ち寄らねばならない立山登拝道の西の玄関口でした。祭神は天手力男命で、本地仏は不動明王が祀られています。『刀尾寺』が隣接しているのは、神仏習合の名残りです。

Column

的場の清水

織田信長が上杉勢を駆逐するために部下である斎藤新吾を越中に使わした際、新吾の娘が皮膚病にかかり医薬の効果もなかった。そこで刀尾権現に祈願したところ、満願の夜に権現が枕元に現れ、丑寅の方角に射た矢を抜けば薬水が湧き出て百病に効くと告げたそう。的場の老杉のもとにこんこんと湧く霊泉を発見し、これにより娘の病も治ったと伝わっている。この霊泉が「的場の清水」となり、立山登拝する人々の喉を潤した。

水除けの龍が、水害から富山城下を守る

富山市西番にある『曹洞宗 正源寺』は、水難防止にご利益がある寺として、現在に至るまで信仰を受けています。江戸時代は歴代の富山藩主が庇護し、なかでも10代藩主の前田利保は篤い信仰を寄せました。幾度も繰り返す常願寺川の氾濫を防ぎ、住民の安寧を願う気持ちから、藩の御用絵師である山下守胤に命じて本堂の天井に水難除けの龍の墨画を描かせ、富山城下の守護としたほどです。水除けの龍の下で手を打つと、音が反響して龍が鳴いているようにも聞こえます。

加賀藩前田家の祈願所として、篤い庇護を受ける

立山を御神体とする雄山神社は、雄山山頂にある峰本社、芦峅寺の中宮祈願殿、岩峅寺の前立社壇の3つの社殿があります。立山信仰の布教は岩峅寺と芦峅寺両村の衆徒によって行われていました。『雄山神社 岩峅前立社壇』は雪深い冬の期間に祭礼を滞りなく奉仕するために建てられた社壇と伝えられており、加賀藩前田家の手厚い保護を受け、立山登拝のときは必ず参詣する場所とされていました。境内の拝殿の横には「八幡宮」「刀尾社」「稲荷社」の摂社があります。

神仏習合時代の伝統を守る、立山信仰の拠点

立山町芦峅寺は立山信仰の拠点で、全国からの参詣者で賑わいました。立山登拝者は、芦峅寺にある宿坊で一泊し、早朝の暗いうちから山に入ったと言われています。また女人救済儀式「布橋灌頂会」が行われたのも芦峅寺です。『雄山神社 芦峅中宮祈願殿』は、神仏習合時代の立山信仰の伝統を守り、宝物や祭礼を今に受け継いでいます。かつて中宮寺と呼ばれた祈願殿には、立山大権現が祀られており、山そのものが御神体であるという立山信仰を色濃く反映しています。

立山信仰の世界をより深く体感できる「立山登拝道」のご紹介はいかがでしたか。万葉の時代より、神々が宿る山とされてきた立山の魅力に、ぜひ触れてみてください。